栅格数据像素编辑器

像素编辑器是一款面向栅格数据的交互式编辑工具,支持用户在栅格层级上对单个像元或像元区域进行手动编辑、校正、填补与增强等操作。该工具主要服务于图像处理、遥感分析与地图制图等领域,广泛应用于数据清洗、专题图制作及影像精修等任务。

选中栅格图层,在栅格tab栏中,点击像素编辑器,即可进入像素编辑。

选择

绘制模式

-

新建:新建一个选择区域

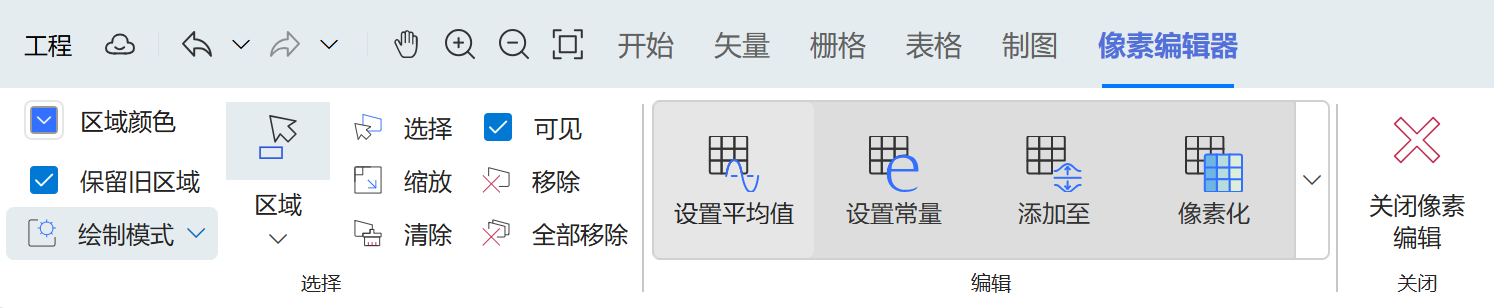

绘制模式选择“新建”,区域选择“矩形”,在原图像无任何绘制区域情况下,新绘制矩形区域

-

添加至:将新绘制的区域追加至当前选择区域,与原有选择区域合并为一个整体。

绘制模式选择“添加至”,区域选择“矩形”,在原图已有一个矩形的情况下,新增一个矩形与原矩形合并成一个新多边形

-

移除自:将新绘制的区域从现有选择区域中剔除,即在已有选择区域上执行“差异”操作。

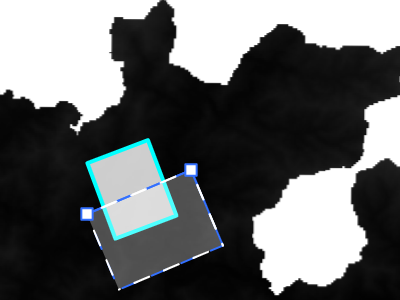

绘制模式选择“移除自”,区域选择“矩形”,在原图已有一个矩形的情况下,移除矩形的一部分形成一个新的多边形

-

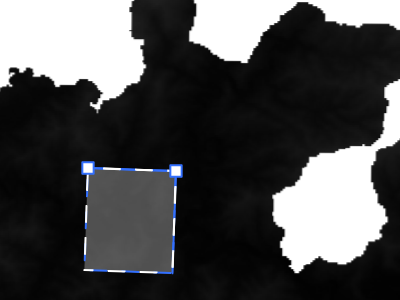

相交:仅保留新绘制区域与已有选择区域重叠的部分,其余区域将被移除。

输出结果:

绘制模式选择“相交”,区域选择“矩形”,在原图已有一个矩形的情况下,新绘制一个矩形,最后形成的图形为两个矩形交集,若无交集,则为空

保留旧区域

勾选后,在绘制新区域时保留已有区域;取消勾选时,绘制新区域将清除之前所有区域。

区域颜色

设置所绘制区域的显示颜色,用于区分不同区域或提高视觉识别度。

绘制区域

矩形:通过绘制矩形范围,创建新的选择区域或对现有区域进行修改。

先绘制两个顶点,然后下拉生成矩形

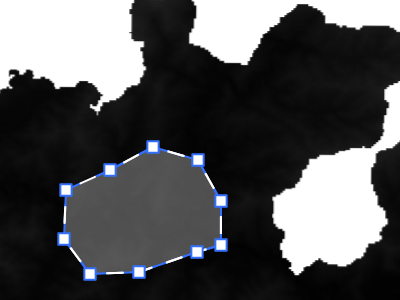

多边形:绘制自定义多边形边界,用于创建选择区域或编辑当前区域范围。

依次点击多边形各个顶点位置,最后双击完成首尾点连接,形成多边形

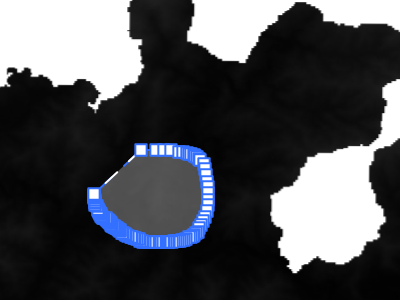

套索:手绘任意形状的边界,用于灵活创建或调整选择区域,适用于不规则区域选取。

跟随鼠标轨迹形成的图形

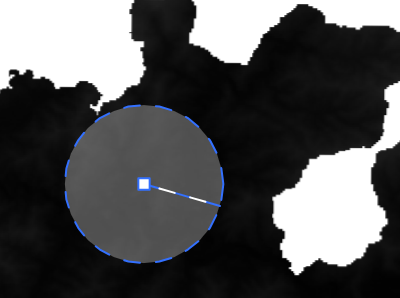

圆形:以指定圆心和半径绘制圆形区域,用于创建或修改选择区域。

先选中圆心位置,拉动鼠标按需设定半径,形成圆形区域

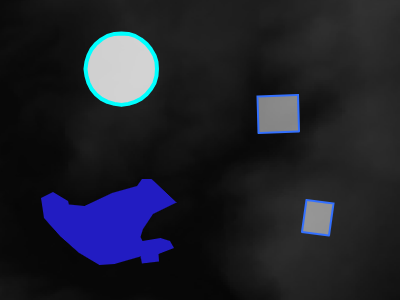

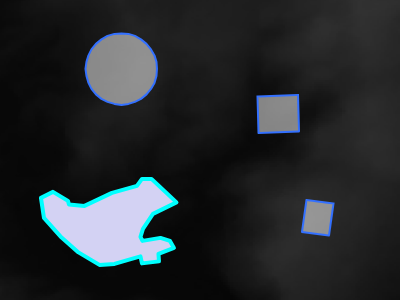

要素转区域:从现有的要素图层中选择一个或多个要素,自动转换为选择区域。

从相同坐标系下的矢量数据中,选择一个要素(蓝色区域),转换为选择区域(变为透明色),然后可以进行相交、添加等操作

线段转区域:选择一条或多条线段,并根据其范围或缓冲区生成对应的选择区域。

选择选项

- 选择:将鼠标拖动至已绘制区域后单击,可选中该区域以进行后续操作。

- 缩放:将地图视图缩放并定位至所选区域范围。

- 清除:取消当前选中的区域,但不影响地图中其他区域的存在。

- 可见:控制区域的可视性。勾选时,绘制区域在地图上可见;取消勾选时,该区域隐藏但仍保留在系统中。

- 移除:删除当前选中的区域,从地图中移除该区域图形。

- 全部移除:清除地图上所有已绘制的区域,恢复至无区域状态。

编辑工具

对选中的区域进行像素编辑,可以执行以下操作。

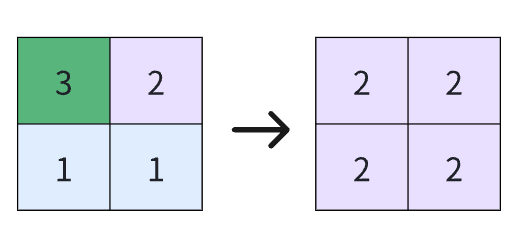

设置平均值

说明:将选定区域内所有像素的像元值设置为该区域的平均像元值。

适用场景:

-

消除局部异常值,如由于采集误差导致的高程异常点。

-

平滑地形区域,适用于生成更加规整的表面模型。

-

统一区域数值以便进行专题图或模拟分析,例如设定某区域为均匀的土壤厚度或水体深度。

操作步骤:

点击设置平均值,所选区域数据更改为该区域的平均像元值

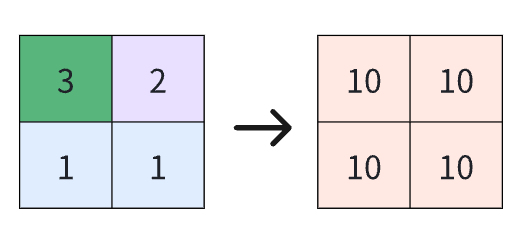

设置常量

说明:将选定区域内所有像素的值统一设定为指定的常量值。

适用场景:

-

构造参考面,例如水体表面设为统一高程值。

-

模拟特定条件区域,如人为填海造陆区域、建筑物基底高程的设定。

-

构建掩模区域,用于后续分析中提取或排除特定区域。

操作步骤:

点击设置常量值,输入要设置的数值,所选区域像元值更改为输入的常量

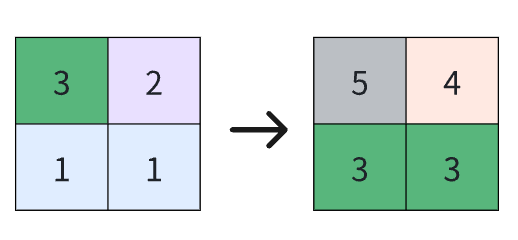

添加至

说明:对选定区域内的所有像素值执行加法或减法运算。输入正值可将该值加至每个像素,输入负值则从每个像素中减去该值。

适用场景:

-

对某区域高程整体抬升或降低,例如模拟开挖/填埋操作前后的地形变化。

-

修正统一误差,例如激光雷达数据整体存在偏移时,整体加减某个值。

-

模拟环境变化对值的影响,如温度整体升高、污染浓度增加等。

操作步骤:

点击添加至,输入所要添加的值

像素化

说明:通过重新采样扩大像元尺寸,对区域进行遮挡或简化处理。

适用场景:

-

对敏感区域进行马赛克遮盖(如军事目标、隐私位置等)。

-

简化区域图像表达,减轻数据体积,提升渲染效率。

-

预处理遥感图像或地图以进行风格化展示,例如生成具有图标化效果的栅格图

参数解释:

-

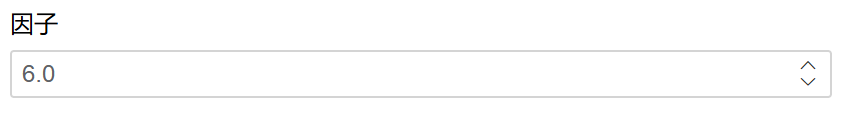

因子:整数(正数),控制像素化时“合并”多少个原像元作为一个新像元。

说明:

-

因子= 1 :不进行像素化处理(保持原图像分辨率);

-

因子= 3 :表示将 3 × 3 个像元作为一个新的大像元区域来处理;

-

因子= 10 :则是 10 × 10 区域合并为一个超级像元。

因子越大,图像越“粗糙”,细节越模糊

-

-

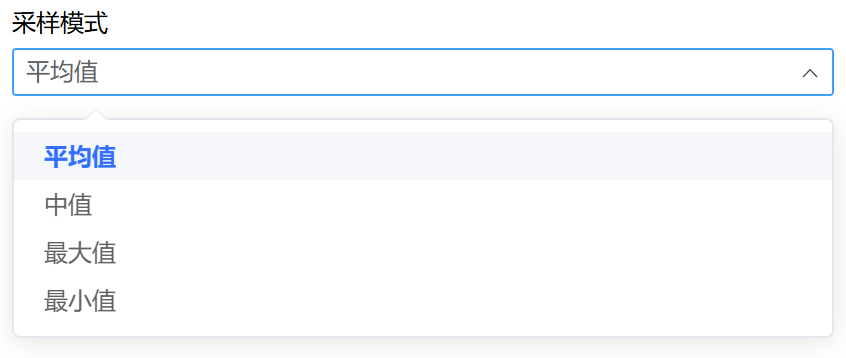

采样模式:决定在每个合并区块(超级像元)中,用什么方式来代表这个区域的最终值。

模式名称 说明 应用建议 平均值(Mean) 使用选区内所有像元值的平均值 平滑图像,常用于去除噪声 最小值(Minimum) 选取区域内的最小值作为输出 保守估计,保留低值特征 最大值(Maximum) 选取区域内的最大值作为输出 强调高值区域,如高地、热斑 中值(Median) 选取排序中间值 抗异常值强,适合消除极端噪声

模糊

说明:对区域像素值执行模糊操作,降低区域细节。

适用场景:

-

遮挡敏感内容(如卫星图像中的车辆、人物等)。

-

平滑处理遥感图像中的高频噪声区域,提升图像质量。

-

预处理图像数据以适配深度学习模型输入,减少纹理干扰。

参数解释:

- 因子:整数(正数),控制模糊度或滤波窗口的大小,即在执行模糊操作时,每个像元参考其周围多少邻域像元进行处理。

-

说明:

-

因子= 1 :模糊程度很轻,邻域较小;

-

因子= 3 :相当于使用一个 3 × 3 的模糊核;

-

因子= 5 :使用 5 × 5 的模糊核,模糊区域更大;

因子越大,模糊程度越强,图像细节丢失越多。

-

-

锐化:通常是通过增强图像的边缘对比度来实现的,勾选锐化 操作,数据会在进行模糊处理之后,对图像边缘部分进行对比增强,以弥补模糊带来的边缘模糊现象。

操作步骤:选择模糊操作,输入因子,勾选锐化选项,对所选区域进行模糊处理

设置nodata

说明:将所选区域内所有像素设置为每个波段的 NoData 值。该操作可用于屏蔽无效区域,使其在后续分析中被忽略。

适用场景:

-

删除错误区域,如扫描图像中的扫描边缘、遮挡部分。

-

屏蔽不参与分析的范围,如数据边缘无效值区域。

-

与掩模结合,用于进行图像分割或提取有效区域。

操作步骤:

选择设置nodata操作,将所选区域内的像素值设置为nodata

填充空白

说明:在存在空值(NoData)的位置插值生成合理像素值。

适用场景:

- 填补水体、云层遮挡、阴影等造成的遥感图像缺失区域。

- 重建地形表面模型,常用于数字高程模型(DEM)构建中的空值修复。

- 保证连续性分析或流域分析时的完整性,避免因空洞引起计算中断。

参数解释:

-

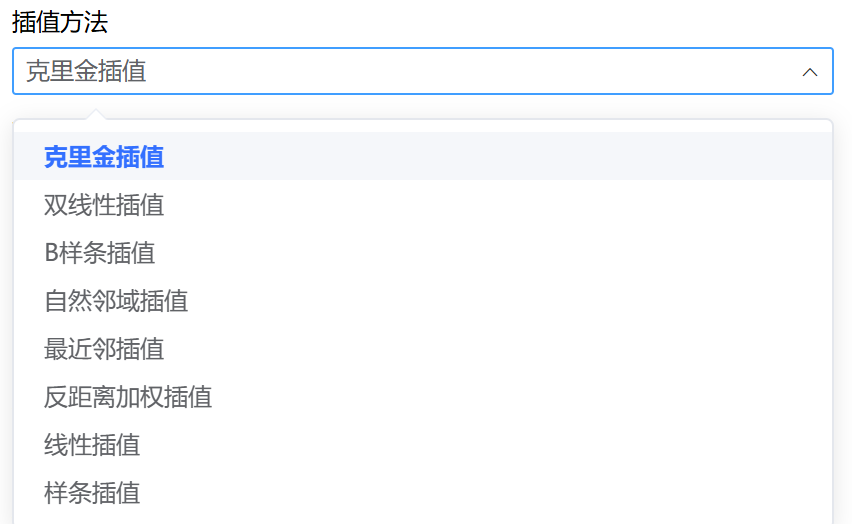

插值方法:定义用于填补空白的插值算法

插值方法 原理说明 优点 缺点 推荐数据类型与应用场景 克里金插值 基于空间变异函数和统计学原理,通过建立空间自相关模型进行最优线性无偏估计 精度高,能反映空间结构特征,提供误差估计 计算复杂,参数设置较多,运算耗时 DEM 修复、降水/土壤等具有空间相关性的连续型数据 双线性插值 基于周围 4 个像元的加权平均,权重随距离线性变化 计算简单,平滑过渡,无明显“阶梯效应” 不保留原值,细节可能被平滑 遥感影像重采样、连续型栅格数据的小范围空值填补 B 样条插值 使用分段三次多项式(B 样条)进行曲面拟合 曲面连续光滑,适合地形表面建模 对异常值敏感,大范围空洞预测不佳 DEM 表面光滑重建、工程测量数据拟合 自然邻域插值 基于泰森多边形权重,利用邻近样本值插值 保留局部特征,结果不会超出样本值范围 对点分布稀疏区效果差,边界处可能不稳定 气象站点数据插值、土地利用分类数据修复 最近邻插值 直接采用最近像元的值填补空白 保持原始值,速度快,不产生新值 结果不平滑,存在明显块状或“锯齿”效应 分类数据(如土地利用、植被类型)、遥感影像镶嵌 反距离加权插值 基于距离加权平均,距离越近权重越大 简单直观,参数少,计算效率较高 忽略空间结构,可能产生“同心环”效应 水文、水质、污染物监测等具有局部连续性的环境变量 线性插值 在已知点之间采用线性函数估计未知值 简单高效,适用于一维或规则格网 不能很好表达非线性趋势 时间序列影像缺失值补全、规则断面剖面数据插值 样条插值 使用高阶多项式在已知点之间构建平滑曲线 曲面平滑,保留趋势,适合光滑过渡 对异常值敏感,可能在边界处震荡 DEM 修复、环境变量曲面建模、地形因子计算 -

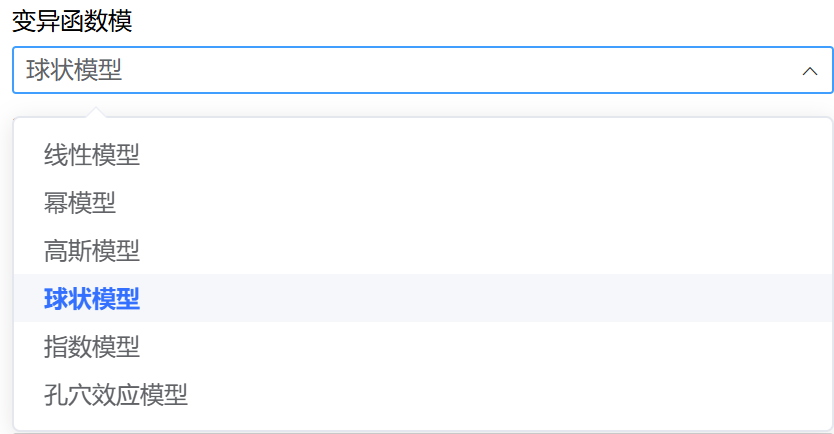

变异函数模:空间插值中描述变量随距离变化的空间相关性函数模型。

变异函数模型 原理说明 优点 缺点 适用场景 线性模型 半方差随距离线性增长,无明显“平稳”区间,假设空间变异性随距离无限增加 简单直观,适合局部趋势明显的数据 可能导致过度外推 适用于存在显著线性趋势的数据,如坡度较大的 DEM 局部区域 幂模型 半方差随距离呈幂函数增长,无明显上限 能较好刻画随距离逐渐增强的空间差异性 与线性模型类似,不收敛到稳定值,难以刻画平稳过程 用于地质、土壤等随尺度放大变异性持续增强的场景 高斯模型 半方差随距离呈指数平方增长,近距离平滑变化,远距离逐渐趋于基台 拟合平滑,适合连续且空间相关性强的数据 计算复杂,可能低估短距离差异 连续平滑的环境数据(温度、湿度)、高精度 DEM 修复 球状模型 半方差随距离先增加,超过变程后趋于基台,常见的有限变程模型 经典且应用广,变化过程合理,计算效率高 拟合过渡较为生硬,不够平滑 DEM、降水量、污染物浓度等常规空间数据插值 指数模型 半方差随距离指数增长,接近变程后逐渐稳定 能较好刻画短距离快速衰减的空间相关性 短距离变化幅度可能过大,拟合时易偏差 降雨、径流、土壤湿度等局部差异显著的数据 孔穴效应模型 半方差随距离周期性波动,表现出一定的空间周期性规律 能捕捉空间变量的周期性和规律性变化 计算复杂,参数难以确定,易过拟合 岩层沉积、土壤剖面、植被分布等具有空间周期性的地学或生态数据 总结:

-

球状、高斯、指数模型 → 常见、实用,适用于大多数地理连续变量。

-

线性、幂模型 → 适合非平稳或趋势性强的数据。

-

孔穴效应模型 → 用于存在明显周期性规律的地学现象。

-

-

滞后分组数量:计算实验变异函数时,距离区间的划分数量。分组越多,空间相关性刻画越细致,但计算量增加。

-

短滞后距加权:是否对较短距离的点对赋予更高权重。

就是在变异函数建模时,人为放大短距离点对的影响力,确保模型拟合能更好地反映局部空间结构特征。它在地理空间数据中很常用,尤其是局部差异显著的变量。

-

各向异性缩放因子:用于处理空间自相关在不同方向上强度不同的情况。如果现象在某一方向上延伸性更强(如山脊、河谷),通过缩放因子修正距离计算。

-

各向异性旋转角度:指定各向异性主方向与坐标系 X 轴的夹角(最大 360 °)。确定空间相关性最强的方向(如河流流向、山脉走向)。

-

是否使用精确加值:是否强制插值结果在已知点位置完全等于观测值。

-

启用:保持已知值不变,适合 DEM 修复等对原始点严格要求的场景。

-

关闭:允许平滑调整,适合噪声较多的观测数据。

-

-

是否使用伪逆矩阵:在解克里金方程时,当协方差矩阵病态或不可逆时,是否采用伪逆矩阵近似求解。

-

变异函数模:用来拟合实验变异函数的一类数学函数。在空间插值(尤其是克里金插值)中,实验变异函数只是基于样本点对的统计结果,需要通过一个平滑的数学函数来描述其空间结构特征

方法 原理说明 优点 缺点 应用场景 最小二乘法 通过最小化实验变异函数与理论变异函数之间的残差平方和来确定模型参数。常见有普通最小二乘法和加权最小二乘法。 方法简单直观,计算效率高- 容易实现 对异常值敏感;仅保证“整体拟合”,不保证协方差矩阵正定性 DEM、土壤属性等需要快速拟合模型的场景;实验性研究或大规模数据拟合时的首选方法 变异特征值法 基于协方差矩阵或半方差矩阵的特征值分解,通过保证协方差矩阵的正定性来选择和调整模型参数。 保证协方差矩阵正定性,结果更稳定;适合克里金插值等需要严格正定性的应用;能处理复杂空间相关结构 理论复杂度高,计算量大; 对数据分布和样本量敏感; 参数解释性较弱,不直观 高精度空间插值(克里金);地质勘探、资源评估等对模型稳定性要求高的应用; 数据稀疏或不规则分布时

从折点进行插值

说明:该功能通过提取所选区域内所有像元的折点(角点)像素值,并以这些点作为已知数据源,对区域内的其余像元进行插值计算,重建表面。插值方式通常采用双线性或样条方法,使结果平滑、自然。

适用场景:

- 移除非地面要素:如在数字表面模型中,某区域存在建筑物、树冠等非地面结构,通过从四周折点进行插值可恢复其原始地面高程。

- 填补数据空洞:当数据采集中存在空洞或损坏区域(如NoData区域),使用折点插值可快速填补这些位置,尤其适用于规则栅格空洞的恢复。

- 噪声修复与局部平滑处理:当中心区域存在突变或异常值,通过折点插值可实现自然过渡和平滑修正。

参数同“填充空白”

从边进行插值

说明:该功能以所选区域边缘像素的值作为已知条件,向区域内部进行插值,重建区域内其他像素的值。 这种方式强调保留边界信息,并逐步推算中心区域值,插值方式常基于权重、距离或样条模型。

适用场景:

-

非地面要素去除: 建筑物、桥梁、树木等高突区域可以通过使用边缘的地面高程信息,推算出合理的地面值,恢复裸地高程。

-

空白区域恢复:用于图像或高程数据中大面积缺失区域的填补,尤其在边缘数据仍完好时,能较准确恢复内部数据。

-

高程数据整合:不同数据源拼接时边界匹配不良,可在拼接边界一侧使用此方法过渡,提升无缝融合效果。

操作步骤:

选择从边进行插值,插值方法选择双线性插值

参数解释:同“填充空白”

平均值过滤器

说明:在选定区域内应用平均(均值)滤波器,对像素值进行平滑处理。该操作通过计算周围像素的平均值来减少局部高程波动,适用于去除小范围的噪声或异常值。

适用场景:

-

去除高程数据中的局部波动或噪声

-

平滑 DEM/DSM 数据以用于可视化或建模

-

在山体、水体边界等区域降低小尺度起伏,提高整体地形的连续性

参数解释:

- 过滤器:用于在执行操作时选择过滤器窗口的大小。 过滤器大小为 8 表示您使用的是 8x8 的过滤器窗口。 值越大,平滑度越高。

示例:

-

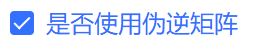

原始 5 * 5 栅格示例

我们假设有一个 DEM 局部区域(单位:米),中间某点存在异常值( 125 ):

-

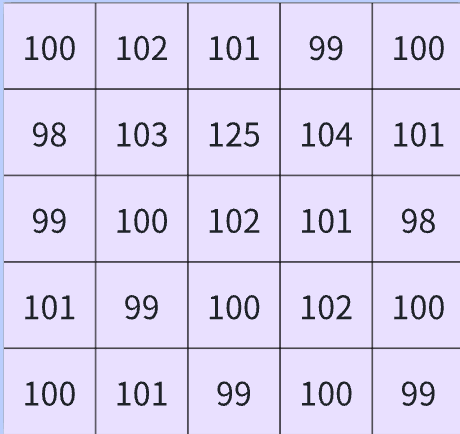

应用 3 * 3 平均值滤波器

取中间像元(值 = 125 ),它的 3 × 3 邻域是:

均值=( 102 + 101 + 99 + 103 + 125 + 104 + 100 + 102 + 101 )/ 9 ≈ 104

-

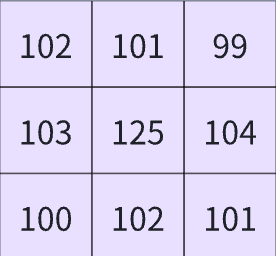

滤波后的结果

更新后,栅格的中间值由 125 → 104

中值过滤器

说明:对所选区域应用中值滤波器。该方法用像素邻域中的中间值替换当前像素,可有效保留边缘信息的同时抑制孤立的异常值,常用于消除椒盐噪声。

适用场景:

-

移除激光雷达数据中局部的高程异常点(如个别误测点)

-

在保持坡度与边界清晰度的同时,清理噪声

-

对高程模型进行预处理,为分水岭分析或地貌提取做准备

操作步骤:

选择中值过滤器,过滤器大小设置为 3

受约束过滤器

说明:在选定区域内使用带阈值控制的平均值滤波器。该操作在执行平滑的同时,确保像素值不超过指定的最大变化范围,从而在降低噪声的同时保留重要的高程变化特征。

适用场景:

- 在城市地形中保留建筑边缘或高程突变,同时去除轻微起伏

- 修复道路、堤坝等线性地物表面的小范围误差

- 对具有突变结构(如悬崖或陡坡)的地形进行有限制的平滑处理

参数解释:

| 参数名称 | 参数解释 | 作用效果 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

| 过滤器大小 | 定义滤波窗口的尺寸,常见为 3 × 3 、 5 × 5 、 7 × 7 等。窗口越大,参与均值运算的邻域像元越多,平滑效果越强。 | 小窗口( 3 × 3 ):能去除小范围噪声,但保留更多细节。大窗口( 5 × 5 或以上):平滑更强,但容易模糊地形细节。 | 应结合数据分辨率选择。 DEM 等精细数据常用 3 × 3 ;遥感影像去噪可考虑更大窗口。 |

| 阈值 | 控制滤波后像元与原始值之间的最大允许偏差。如果均值结果与原值差异超过阈值,则保持原值不变。 | 有效避免过度平滑,保留突变地形特征(如陡坡、沟壑)。阈值大:接近普通均值滤波,平滑更强。阈值小:保留更多细节,平滑效果减弱。 | 阈值选择过大,会丢失细节;过小,噪声去除不明显。一般根据数据噪声水平或高程变化幅度设定(如 1 ~ 3 米)。 |

异常值过滤器

说明:检测并移除选定区域内的离群高程值或明显噪声点,例如激光雷达数据中的鸟群、云点等非地表目标。该操作有助于提高源数据的地形真实性和后续分析精度。

适用场景:

-

清理激光雷达点云或影像生成的 DSM 中因鸟类、云层、车辆等引起的离群值

-

移除DEM数据获取过程中由于遮挡、回波干扰等产生的异常数据

-

为建模或体积计算提供更加准确的地表模型

参数解释:

| 参数名称 | 参数解释 | 作用效果 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

| 过滤器大小 | 定义检测异常值的邻域范围,常见为 3 × 3 、 5 × 5 等。在每个邻域内,将中心像元与邻域统计量(均值、中位数等)进行比较。 | 小窗口:能发现局部尖点或孤立噪声。大窗口:更适合检测大范围异常(如条带噪声)。 | 过小可能无法识别整体异常,过大可能将真实地形起伏当作异常。 通常与数据分辨率、噪声特征匹配选择。 |

| 阈值 | 控制像元与邻域统计值之间的最大允许差异。常见计算方式:• |中心像元 - 邻域均值| > 阈值 → 判定为异常。• 或基于标准差、四分位距的动态阈值。 | 阈值小:能检测到更多细微异常,但可能误删真实特征。 阈值大:只去除明显噪声,可能漏检轻微异常。 | 阈值选择需结合数据噪声水平。DEM 常用 2 – 5 米,LiDAR 点云可用统计分布设定动态阈值。 |

示例说明:

-

3 × 3 邻域均值 = 105

-

中心像元值 = 160

-

设定阈值 = 20

-

∣ 160 − 105 ∣= 55 > 20 判定为异常值,替换为邻域均值

-

地形过滤器

说明:用于从数字表面模型中去除地上物体(如建筑物、树木等),保留自然地形特征。适用于提取地形表面或分析坡度、排水等地貌特征。

适用场景:

- 获取无建筑干扰的真实地形,用于滑坡、洪水、排水等地质灾害模拟

- 提供适用于生态分析和地表建模的纯净地形数据

参数解释:

-

地面检测方法:指在激光雷达、无人机航测、立体像对提取或其他数字表面模型数据中,区分 地面点 与 非地面点(地上物,如建筑、树木、车辆等) 的过程。

目标:

-

提取自然地形表面,用于水文、坡度、地貌等分析。

-

去除地上物干扰,让模型更符合真实地形。

-

地面检测方法 原理说明 优点 缺点 适用场景 保守 倾向于将更多点保留为“非地面”,只在非常确定的情况下才把点标记为地面。 最大限度保留真实地形,几乎不会误删地形特征。对复杂地形(陡坡、沟壑)较友好。 残留较多地上物体(建筑、树木未被完全剔除)。后续可能需要额外处理。 城市高楼林立区(避免误删路面)。山地/峡谷等复杂地形(防止把坡面误删)。 激进 倾向于快速、严格地删除高于周围地形的点,把大部分异常高值视为非地面。 能有效去除树木、建筑等地上物。保证输出表面较干净。 容易把真实地形突起(山脊、小丘)误删。 导致地形过度平滑。 平坦地区(农田、草原),尤其是对 DEM 清理要求高的场景。激光雷达数据中清除鸟群、建筑物效果显著。 标准 在保守与激进之间平衡,利用阈值和局部高程差进行分类。 能较好兼顾保留地形与去除地上物。通用性强,适合大部分情况。 在特殊情况下(高密度建筑区或极端地形)效果不如前两者极端方式。 一般 DEM 构建。中等起伏地区,既要去除树木建筑,又需保留地形。