栅格数据的符号和样式

在昕图软件系统中,栅格数据的符号与样式是实现地图可视化表达的关键组成部分。其功能在于将栅格数据中每一个像元所代表的原始数值(例如:高程、温度、植被指数、土地覆盖类型等),通过定义色彩、图案、拉伸算法或分类方式等视觉参数,转化为用户可识别、可解读的图形表达形式。

栅格数据的符号化方式可分为拉伸显示、分类显示、唯一值渲染、RGB合成等类型,依据数据本身的属性类型(连续型或离散型)进行选择与应用。通过对色带、透明度、值域范围、无数据处理等参数的灵活设置,能够实现对栅格数据在地图上多样化、可控化的视觉呈现。

符号与样式的合理配置不仅有助于提升地图的视觉效果与图形层次,还对数据分析、模式识别与空间分布特征的理解具有重要意义。因此,栅格样式在地图制图、空间建模、遥感影像解译以及专题分析等应用中,发挥着基础性与支持性作用。

符号和样式

拉伸显示(stretched)

拉伸显示stretched通过将像元的原始数值范围映射到指定的色带上,实现数值向颜色的连续转换。此过程常通过线性拉伸或其他统计变换(如标准差、对数拉伸、直方图匹配等)来增强对比度与可视识别度。

例如,原始高程数据的值域为 0 – 3500 米,系统可将其线性映射到白 → 绿色 → 棕色的渐变色带中,从而使高海拔地区呈现出更深的棕色,而低海拔区域呈现出浅色或绿色,形成地貌的渐变视觉效果。

适用于具有连续数值分布特征的栅格数据类型,如数字高程模型(DEM)、地表温度、降水量、植被指数(如NDVI)、污染浓度等。

最小值-最大值(Minimum-Maximum)

原理:通过把像元值拉满整个0–255显示范围,图像整体亮度和对比度得到显著提高。值得注意的是,该方法对异常值敏感——如果存在极端离群的最低/最高值,会导致大部分数据落入色带中部、对比度不足。

映射值计算方法:

- 映射数据范围(最小值-最大值):最小值=实际最小值;最大值=实际最大值。

- 映射值=(像素值-最小值)/映射数据范围*255

特殊:使用最小值-最大值(Minimum-Maximum)拉伸时,允许用户修改最大值、最小值以及每个颜色与数值的对应关系,这样可以把一系列在不同范围栅格数据进行统一渲染。

应用场景:数据分布均匀、无显著极值时使用;简单、高效,适用于大多数普通连续型数据渲染。

示例:假设 DEM 数据中高程值范围为 100 – 1200 米: 100 米 → 映射为颜色最浅(或黑色), 1200 米 → 映射为颜色最深(或白色),其他值按线性比例填色。

标准差(Standard Deviations)

原理:以图像像元值的平均值(Mean)为中心,按照设定的标准差范围(如 ± 2 SD)将值映射到色带中;超出设定范围的值会被截断为边界颜色。

映射值计算方法:

- n个标准差:映射数据范围=2n标准差:最小值=平均值-n标准差;最大值=平均值+n*标准差。

- 映射值=(像素值-最小值)/映射数据范围*255

- 超出最大值则等于最大值;小于最小值等于最小值

- n默认等于2.5

应用场景:数据接近正态分布,有部分极值但不希望其干扰整体色彩表达;增强主值域对比度,弱化极端值的影响。

标准差数量 指的是从均值向上和向下的偏移范围,用于定义影像中用于拉伸的像元值范围。

举个例子说明:假设某一波段影像的像元值具有:均值 = 100 ;标准差 = 20 ;标准差数量设为 2

则拉伸的范围是: 100 − 2 × 20 = 60 到 100 + 2 × 20 = 140 。也就是说,只有在 60 到 140 之间的像元值被线性拉伸到显示范围(例如 0 ~ 255 ),而低于 60 的值设为 0 ,高于 140 的值设为 255 ,或者裁剪为上下限。

注意事项:不适用于偏态或多峰分布;需要计算均值和标准差参数。

效果展示:

**百分比裁剪Percent Clip **

原理:百分比拉伸的思想与标准差相似,也是在拉伸前舍弃极端尾部。不同之处在于用户直接指定裁剪比例,而非基于数据分布模型。例如指定上下各2%,ArcGIS 将根据直方图确定最低2%像元值所在的数值阈值和最高2%所在阈值,然后将低于下阈值的值映射为0,高于上阈值的映射为255,其余部分线性展开。引用前述例子:原始值范围33–206,若最低2%像元集中于33–45,最高2%集中于198–206,则拉伸时把≤45的全部当作最暗0处理,≥198的当作最亮255处理,中间33–206主值段重新线性分布到0–255。

经过此裁剪,剔除掉分布两端各2%的像元,可避免极少数异常值压缩主要数据范围的对比度。

Percent Clip 本质也是线性拉伸,只是确定拉伸上下限的方法不同。

映射值计算方法:

映射数据范围:最小值为去除 低值 数量后,取当前桶范围的最小值,MaxCut = 去除高值 数量,取当前桶范围的最大值为MaxCut。对区间 做线性拉伸到输出范围(8 bit 常为 0–255;超出者截断到端点)

应用场景:数据中存在少量极端异常值;保留主数据分布区间,提高细节对比度。

示例:遥感影像反射率值范围为 0 – 10000 ,其中大部分集中于 1000 – 3000 :

- 低于最小百分位的值 → 映射为最浅色;

- 高于最大百分位的值 → 映射为最深色;

- 其余 的值进行线性拉伸。

注意事项:裁剪比例过大会导致信息丢失;裁剪阈值需根据直方图判断,避免误剪关键数据。

效果展示:

直方图均衡化

Histogram Equalized" 填色是指直方图均衡化拉伸(Histogram Equalization Stretch)。这是一种图像处理技术,用于改善图像的全局对比度,尤其是当图像的表示在颜色空间中是不均匀的时候。直方图均衡化通过有效地扩展常见的亮度使整个图像的亮度更均匀分布。

直方图均衡化拉伸的工作原理:

- 直方图计算:首先,计算栅格数据的直方图。直方图是一个统计图表,显示了各个像素值(或数据值)的分布情况。每个桶(bin)或柱表示数据集中具有特定像素值的像素数量。

- 累积分布函数(CDF):然后,基于原始直方图计算累积分布函数(CDF)。CDF 映射了每个像素值到一个累积概率,该概率表示像素值小于或等于该值的像素所占的比例。

- 映射新像素值:接着,使用 CDF 将原始的像素值映射到新的像素值,这些新像素值将有一个近似均匀的分布。这样,原来集中在某个亮度区间内的像素值现在将被映射到整个可能的亮度范围,从而增加了图像的对比度。

- 应用新映射:最后,根据 CDF 生成的映射,重新分配原始图像中的每个像素的像素值,从而得到一个新的图像,其像素值在可能的输出范围内更均匀分布。

在正常情况下,图像的某些区域可能过亮或过暗,这意味着图像的对比度不够。通过直方图均衡化,可以改善图像的整体对比度,使图像的细节更加清晰。

优点:

- 能清晰呈现连续变量的空间分布与梯度变化;

- 色彩过渡自然,易于识别高值、低值及其过渡区域;

- 适合用于表达地形起伏、浓度分布、温度变化等自然现象。

局限性:

- 色彩无通用定量含义:同一颜色在不同图层中可能代表不同的数值范围,因此不具备标准化的定量表达能力;

- 受极值影响显著:存在异常高值或低值时,可能压缩主值域的显示效果,需结合统计拉伸方式加以处理;

- 不适合分类或离散数据:如土地利用类型、土壤类型等数据更适合使用分类或唯一值渲染。

分级显示

适用对象: 分类显示适用于具有离散属性或明确分类语义的栅格数据,即每个像元代表一个预定义的类别、等级或状态,常见示例包括土地覆盖类型(如森林、草地、水体)、土壤类型、土地利用功能区、行政区域编码等。

**原理:**分类显示通过将像元值划分为若干个互不重叠的区间或唯一值类别,并为每一类别分配唯一的符号(通常为颜色、图案或填充样式)。每一类别均以显著差异化的颜色或样式进行符号化,以增强地图的区分度和可读性。

平均值法

原理:将数据值域(最小值到最大值)均匀划分为指定数量的区间,每个区间宽度相等,不考虑数据分布情况。

应用场景:数据分布较均匀的情况;用户需明确统一间距表示的数据(如海拔、温度)。

示例:高程数据范围为 0 – 1000 米,分为 5 类: 0 – 200 、 200 – 400 、 400 – 600 、 600 – 800 、 800 – 1000 (每类间隔 200 )

优点:分类规则简单、易于理解;区间宽度一致,便于制图规范化。

缺点:不适合偏态分布或包含大量极端值的数据;可能出现某些类别对应像元很少,而其他类别过多的情况。

数量法

原理:将数据排序后,按数量等分为若干类别,即每一类包含的像元数量(或记录数)大致相等,但区间宽度可能不一致。

应用场景:需在地图上均匀展示数据分布时;关注空间“占比”或“分布密度”的专题图;用于可视化资源分布、人群密度、市场等级等数据。

示例:共有 10000 个像元,划分为 4 类,每类包含约 2500 个像元,可能区间如下: 0 – 50 、 51 – 120 、 121 – 200 、 201 – 800 (宽度不均)

优点:各分类在图面上“视觉平衡”,不易出现“图面主导”现象;有利于对比空间分布密度或区域差异。

缺点:若数据集中某些值频繁出现,可能导致图像类别不明显;相邻类别可能值域差异很小,导致视觉过渡不清晰。

自然间断点法

原理:基于数据的自然分布特征,最小化类别内部的方差、最大化类别间差异,通过统计优化算法自动寻找最佳分割点(“间断点”)

应用场景:数据分布不均、有明显聚类趋势;强调“自然分组”和空间模式识别;制作专题图、地学模型、社会经济数据地图时尤为常用。

间断点选择步骤:

- 数据排序:对原始数据从小到大排序;

- 初始化类别划分:给定类别数(如分为 5 类);

- 动态规划搜索:遍历所有可能的分割点组合,计算每种组合的类内平方差(WSS);

- 选择最优方案:选取使总类内方差最小的一组分界点,即为“自然间断点”。

这些“间断点”并不是人为设定的等距值或均匀值,而是数据分布中自然存在的分组边界,例如“数值密集分布区”和“稀疏区”之间的分割位置。

示例:

数据集:【 3 , 4 , 4 , 5 , 6 , 7 , 15 , 16 , 17 , 25 , 26 , 30 , 45 , 48 】

若设定分为 3 类,系统可能选择间断点为:

- 类 1 : 3 – 7 (低值密集)

- 类 2 : 15 – 26 (中值段聚集)

- 类 3 : 30 – 48 (高值离散)

这样的划分顺应了数据聚类结构,而不是按照等间隔或等数量强行划分。

优点:分类结果更贴近数据本身特征;强调类别的“内部一致性”和“外部差异性”;提高空间模式表达的真实性。

缺点:分类区间不规则,不易复用于多个数据集;不利于跨图层、跨时间的统一对比分析;分类过程不透明,不易人为控制。

标准差

原理:以数据的均值为中心,按照一定的标准差倍数(± 1 σ、± 2 σ 等)划分区间,强调数据的偏离程度。常见区间如:小于 -2σ、-2σ 至 -1σ、-1σ 至均值、均值至 + 1 σ、+ 1 σ 至 + 2 σ、大于 + 2 σ

应用场景:数据呈近似正态分布;分析与均值偏离程度(如标准化评估、异常值分析);适合社会经济、统计学指标的空间可视化(如收入、病发率)。

示例:收入数据,均值为 5000 元,标准差为 1000 元:< 3000、3000 – 4000、4000 – 5000、5000 – 6000、6000 – 7000、> 7000

示例:收入数据,均值为 5000 元,标准差为 1000 元:< 3000 、 3000 – 4000 、 4000 – 5000 、 5000 – 6000 、 6000 – 7000 、> 7000

优点:强调高于/低于平均水平的区域差异;便于识别异常区域(极高或极低);可用于标准化地图渲染。

缺点:不适合非正态分布数据;极端值可能使分类边界扩展过宽。

优点:

- 明确表达每个分类对象,适合制作专题图;

- 视觉效果清晰,便于对比分析不同类别的空间分布;

- 支持图例自动生成,符号含义直观可读;

- 可与统计图、表格联动进行定量分析。

局限性:

- 由于分类边界明确,导致图像中类别跳变明显、缺乏过渡,不适用于具有连续变化特征的自然现象(如温度或高程);

- 分级方式对结果影响显著,人为划分不当可能导致误解或失真;

- 类别数量过多时,符号重复或混淆可能降低可视化效果。

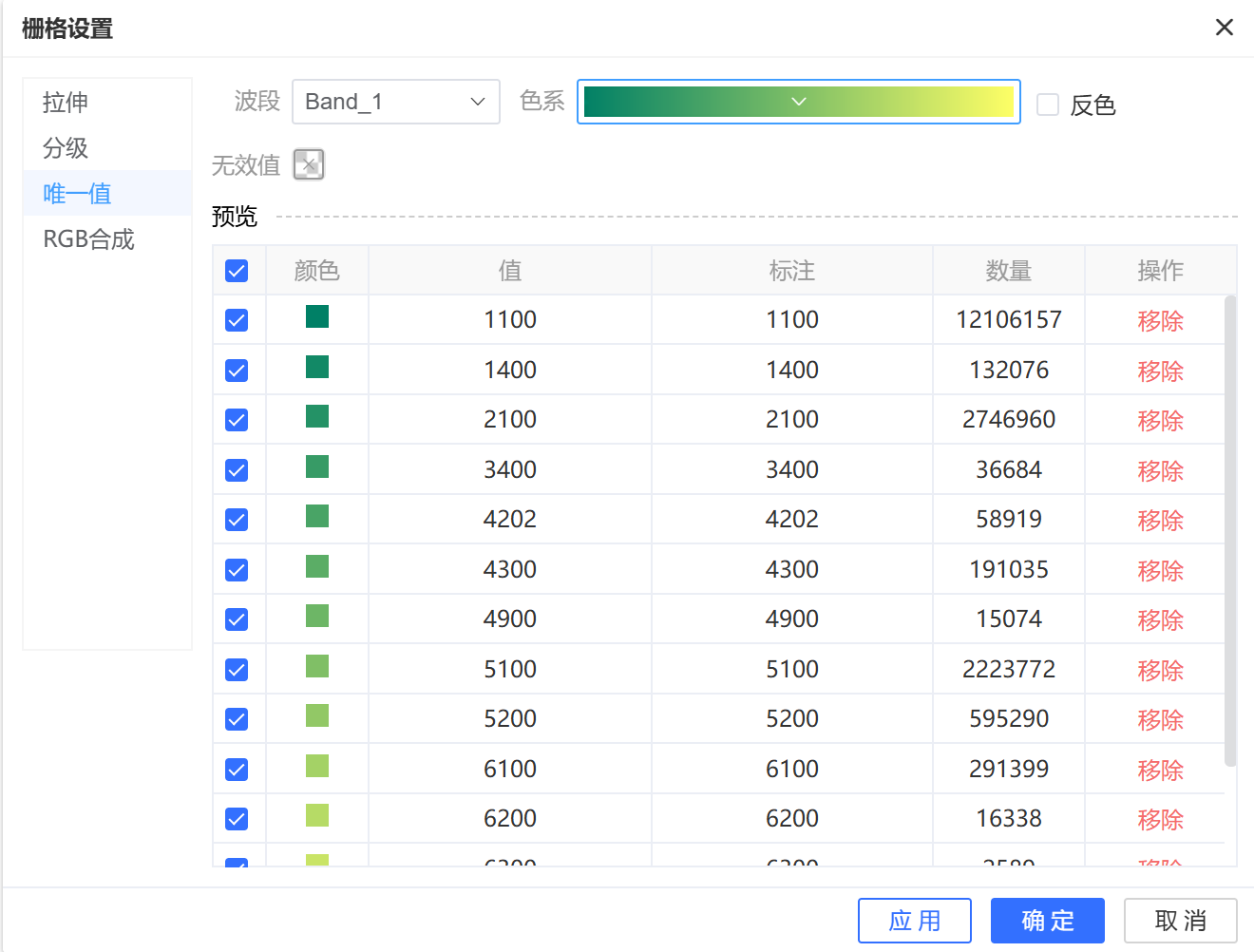

唯一值显示

原理:

在唯一值显示中,系统对栅格数据中所有出现的唯一像元值逐一识别,并为每个值分配一个独立的颜色、图案或符号。渲染过程不涉及数值计算或统计划分,完全基于值的离散性与唯一性。

特点:

- 每一个类别对应一个唯一的视觉符号;

- 分类结构明确,图例表达直观;

- 支持图层图例、图例编号、颜色注释自动同步;

- 图像表达对用户零解释成本,适合公示、汇报与图纸输出。

优点:

| 优点 | 说明 |

|---|---|

| 分类清晰 | 各类别界限明确,识别性强 |

| 语义明确 | 每种颜色直接对应唯一类别,具备直观的可读性 |

| 制图友好 | 支持图例生成、颜色注释、地图打印与说明 |

| 稳定可控 | 同一值总是映射到相同颜色,适用于多期对比分析或图层叠加 |

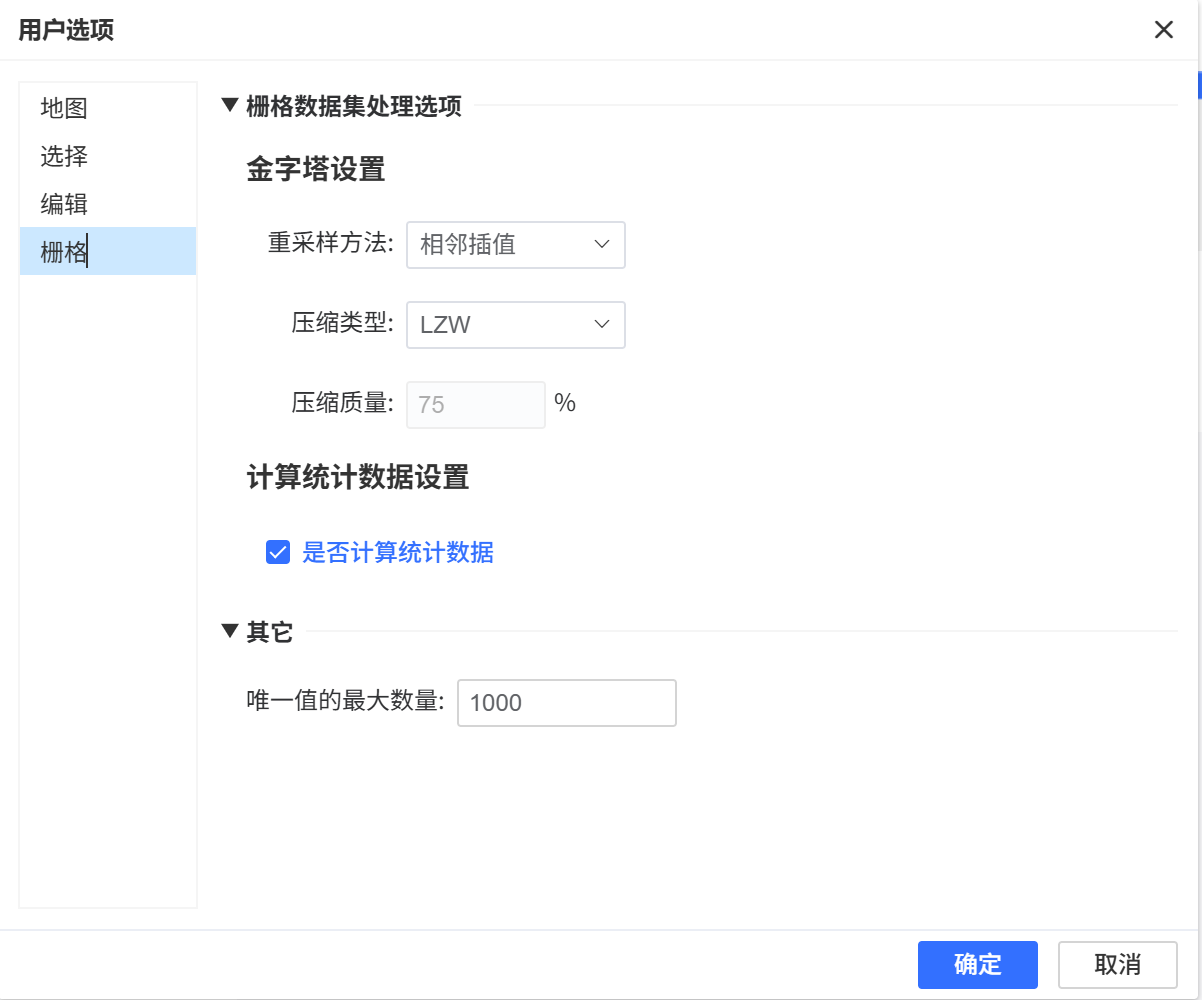

在XinGEO中唯一值的个数是可控的,默认是为1000,用户可进行修改来显示更多的唯一值。

**适用对象:**唯一值显示适用于具有明确离散分类意义且值域中每个值代表一个特定类别的栅格数据。每个像元值均具有独立的语义标签,例如:

- 行政区划编码(如市/县/乡编号)

- 土地利用类型代码(如 1 =耕地, 2 =林地, 3 =居民区)

- 遥感分类结果(如监督分类后的地物类别)

- 编号型专题数据(如地质构造单元、土壤类型、生态分区等)

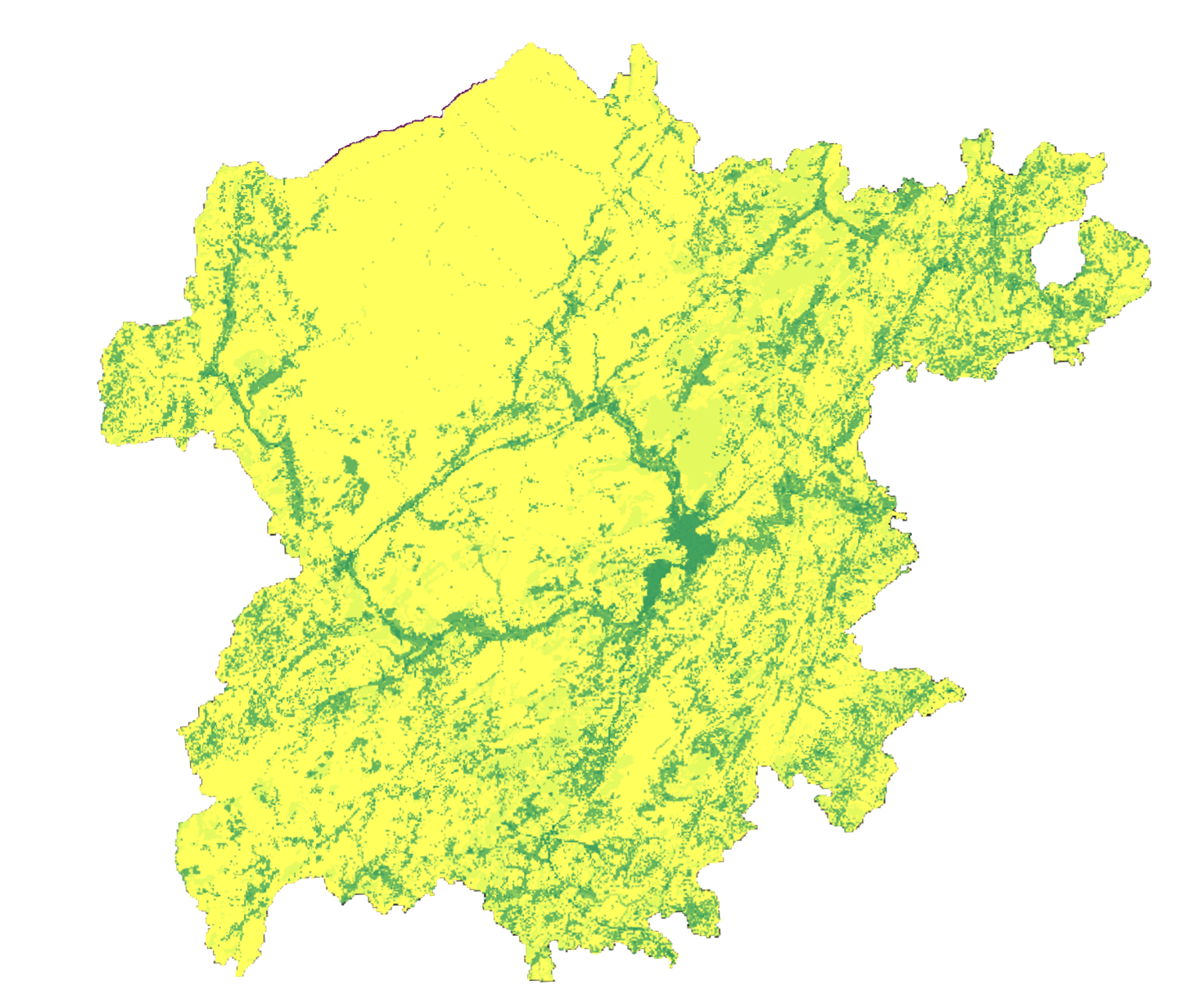

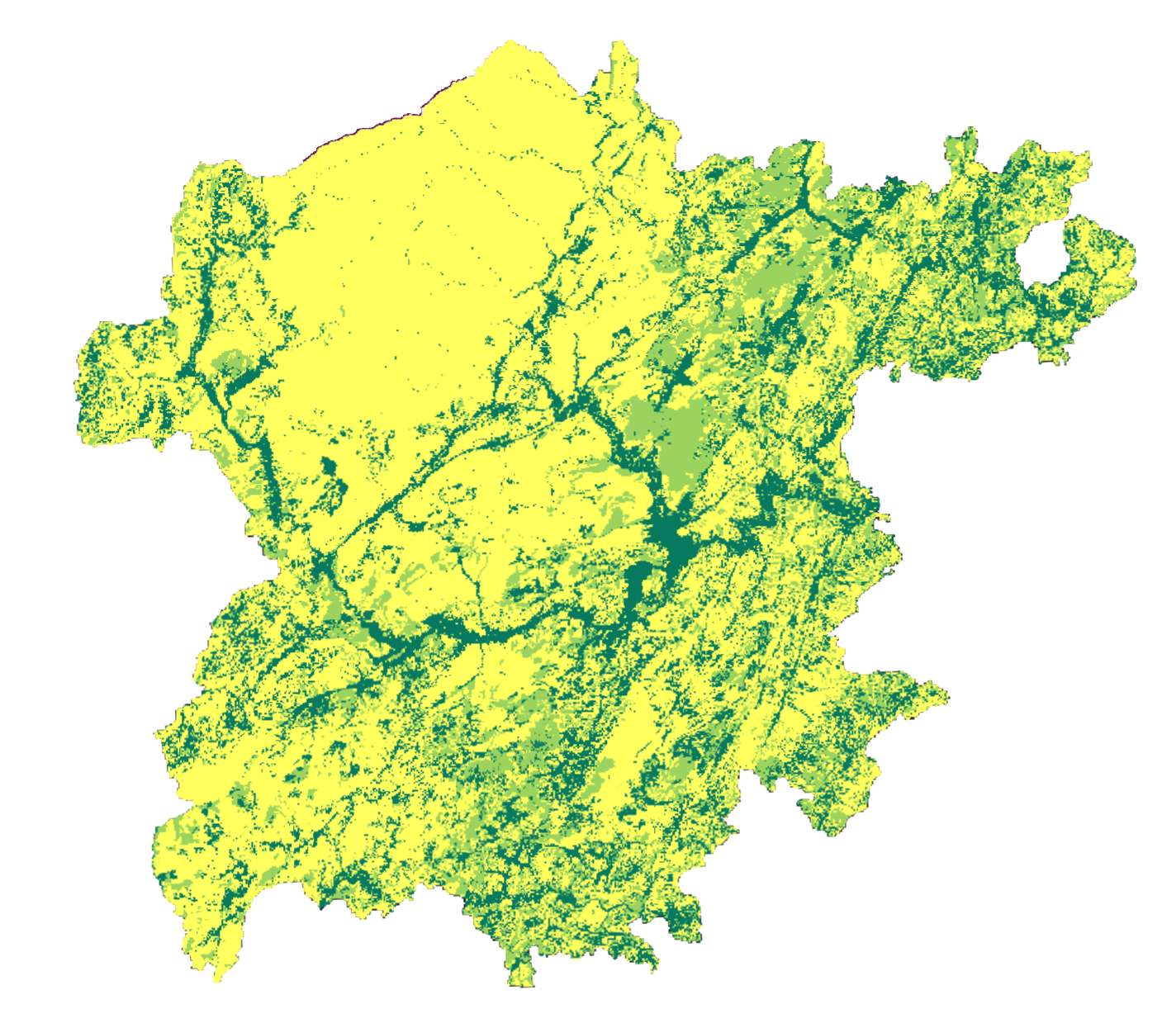

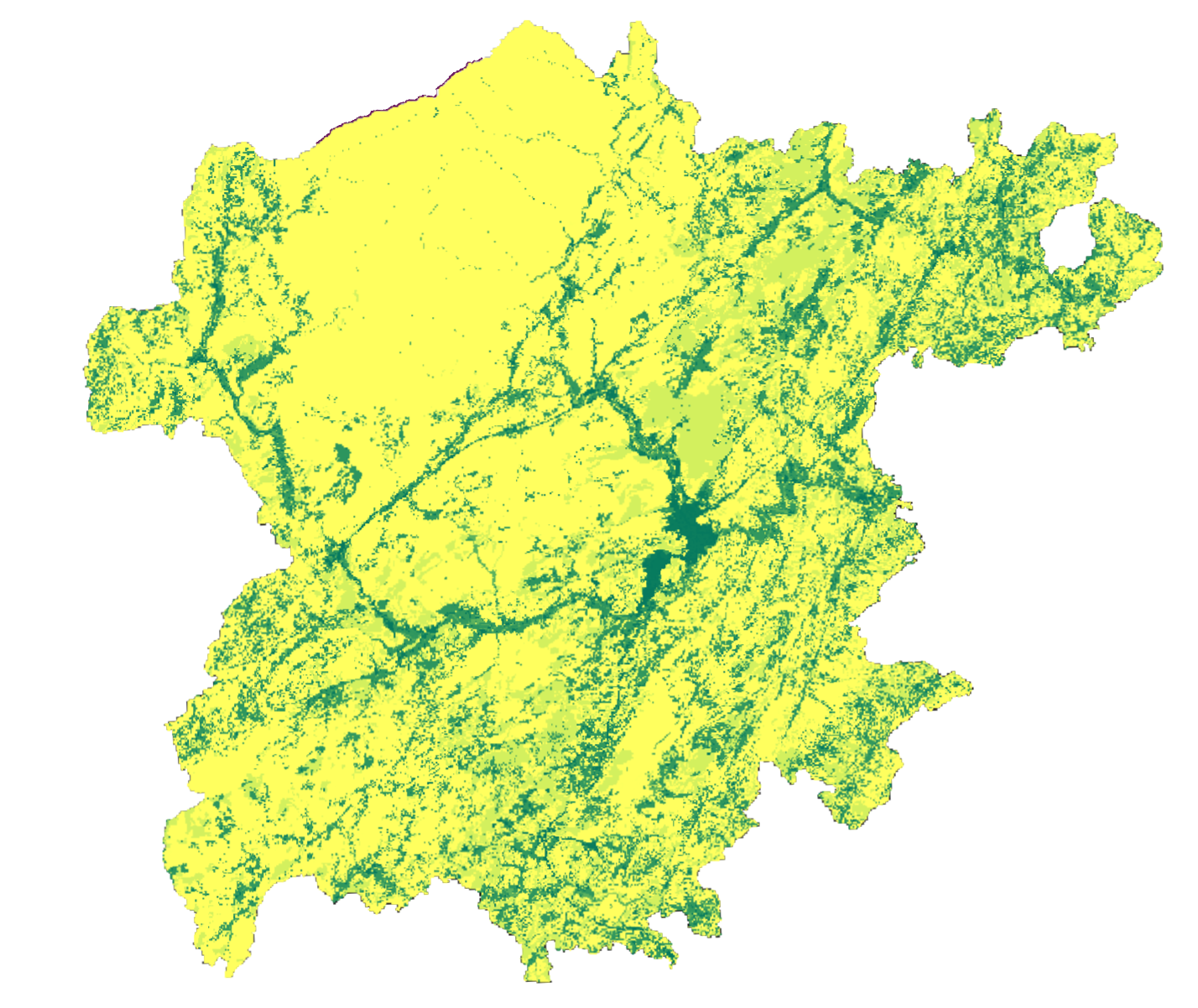

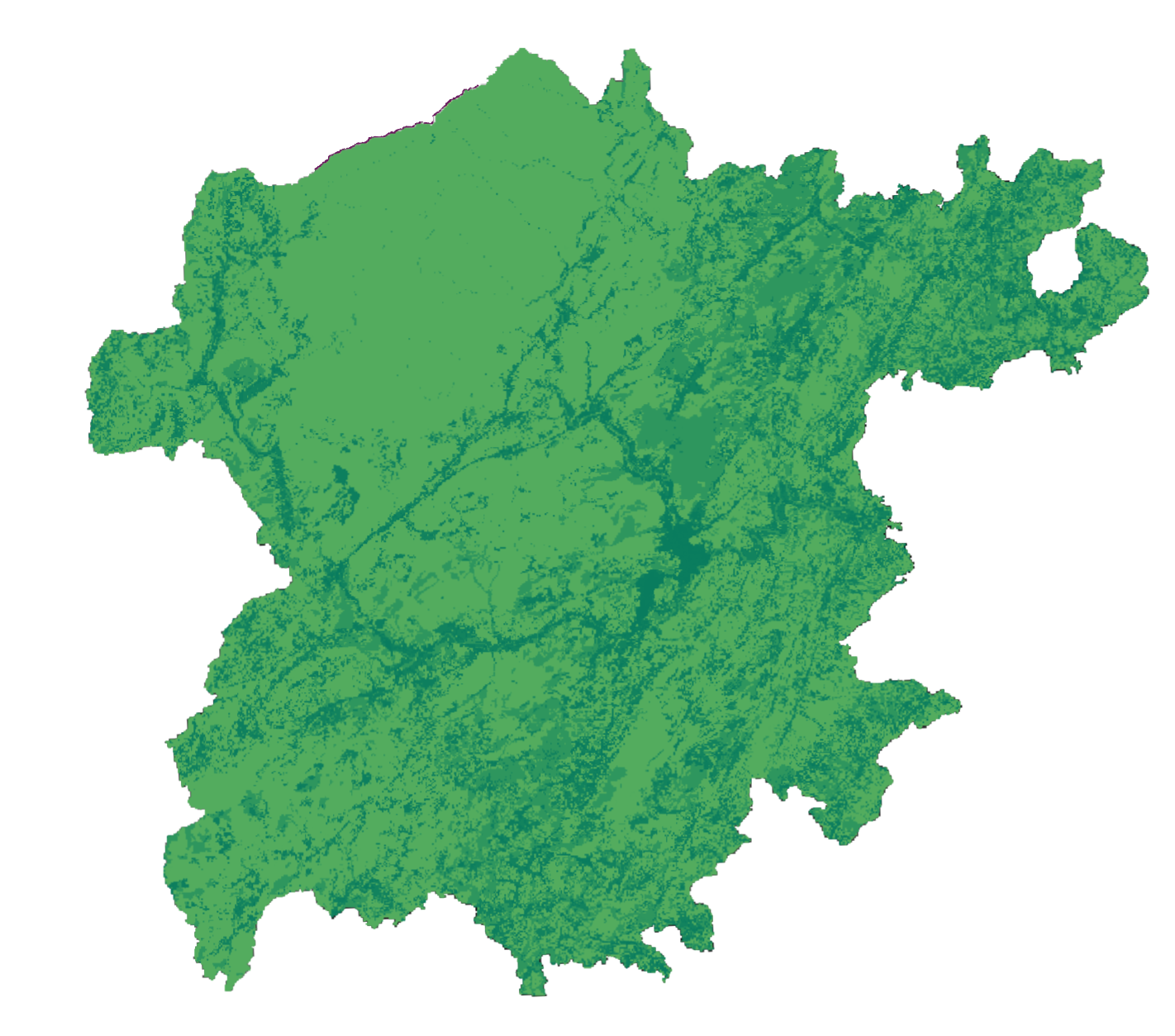

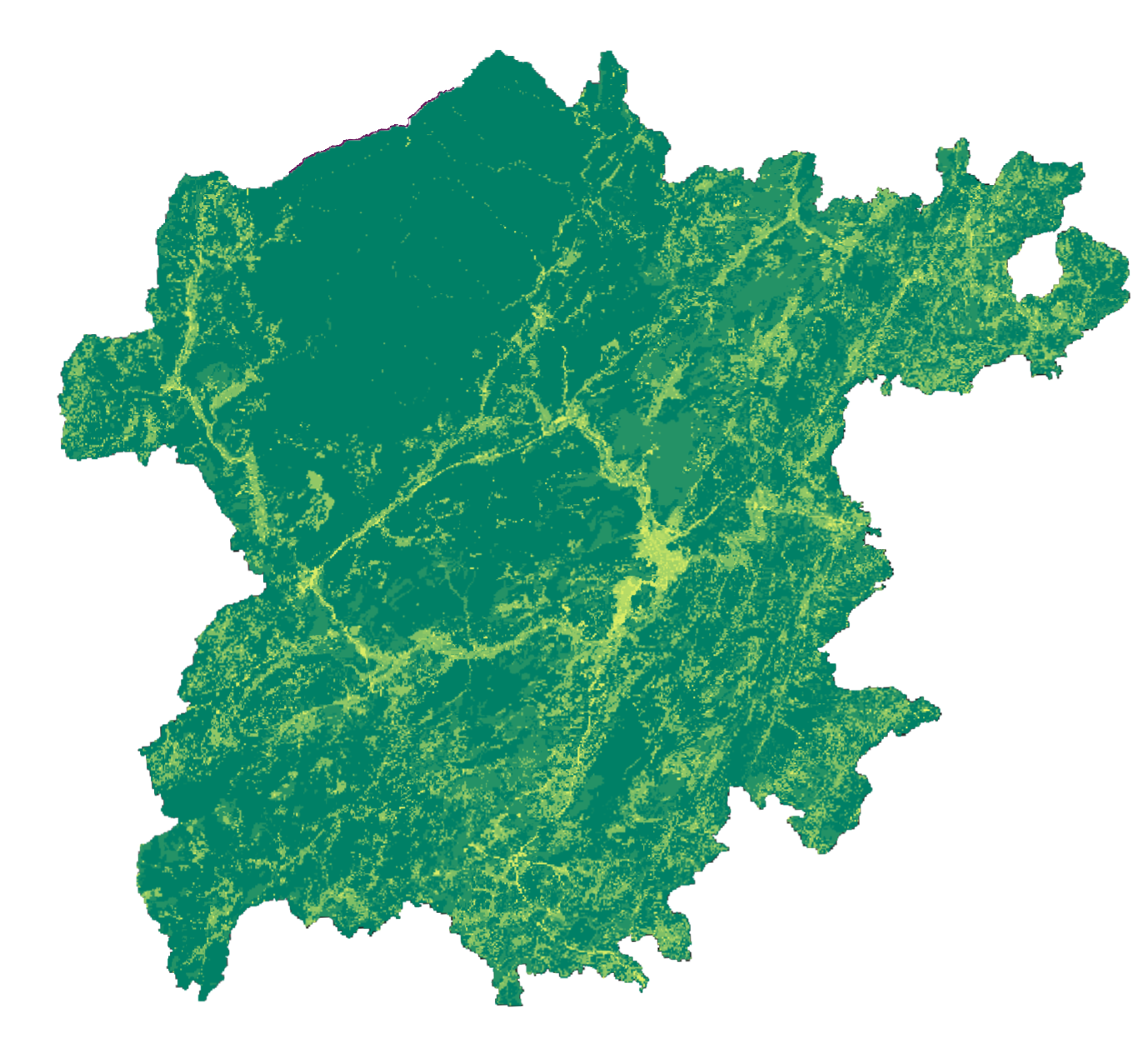

效果展示:

RGB 合成

**适用对象:**RGB 合成适用于具有多个光谱波段的多波段遥感影像数据,如:

- 卫星影像(Landsat、Sentinel-2、MODIS 等)

- 航空摄影图像(多光谱航拍)

- 无人机多光谱图像

这些影像数据通常包含多个波段,每个波段记录地物在特定电磁波段上的反射率或辐射亮度。RGB 合成方法通过选取其中三个波段,分别映射至红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道,实现彩色图像可视化。

效果展示:

原理:

RGB 合成利用人眼对红、绿、蓝三色的感知机制,将三个选定的波段对应映射到 R/G/B 通道,通过色彩混合呈现综合图像。

- 真彩色 将红、绿、蓝可见光波段(通常为 Band 3/2/1 或 4/3/2 )分别映射到 RGB 通道,接近人眼所见自然景观;

- 伪彩色 将非可见波段(如近红外、短波红外)映射至可见通道,以增强某些地物特征,如植被、水体、城市区等。

优点:

| 优点 | 说明 |

|---|---|

| 色彩真实或增强 | 可重现自然景观或突出特定地物特征 |

| 适应性强 | 通过组合不同波段,可满足不同分析需求 |

| 有助于遥感判读 | 利于识别植被、水体、农田、城市、云层等地物类型 |

| 支持变化检测 | 多时相影像 RGB 合成后便于分析地物变化(如城市扩张、林地退化) |

缺点:

| 局限 | 说明 |

|---|---|

| 需波段专业知识 | 不同遥感源的波段顺序/意义差异大,组合需了解光谱特征 |

| 非定量表达 | RGB 合成仅用于可视化,难以进行定量分析(如分类、计算) |

| 同一颜色含义不一 | 在不同波段组合下,同一颜色代表的地物类型可能完全不同 |

| 存在混色现象 | 若波段选择不当,地物边界可能模糊、色彩不自然 |

栅格数据外观

重采样类型

提供两种重采样类型:

- 相邻插值(离散数据):每个像素取其最近的栅格值,适用于分类数据或离散数据,不会改变原始数据的值。

- 线性插值(连续数据:)通过线性插值来估算缩放后图像的值,适用于连续数据。

|  |

|---|---|

| 相邻插值 | 线性插值 |

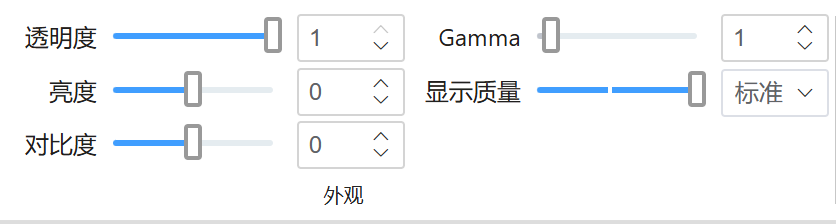

外观调整

栅格数据的外观可以通过透明度、亮度等参数进行调整。这些参数可以动态调整栅格图像的可视化效果,不会影响其原始数据,仅作用于显示层。

透明度:控制图层对底图或其他图层的遮盖程度。

- 取值范围: 一般为 0 %(完全透明)~ 100 %(完全不透明)。

- 解释: 通过设置 α 通道值,实现图层间像素混合。例如:透明度为 0.5 时,底图和该栅格图层各显示一半,适合做 NDVI 与影像叠加等分析。

- 应用示例:

- 地形阴影透明度设为 0.5,与卫星影像融合。

- NDVI 半透明叠加在正射影像上,保留背景可读性。

**亮度:**增加或减少图像整体的亮度,使影像更明亮或更暗。

- 取值范围: 一般为 -100 到 + 100 (此界面中默认 0 )

- 解释: 亮度调整实质上是在线性地增加或减少像元的显示值(DN值),但不会改变原始数据。例如,如果 DN 值范围为 0 – 255 ,加亮后可能变为 20 – 275 (显示上限裁剪为 255 )。

- 注意:亮度调节可能导致图像饱和(高光或阴影细节丢失)

**对比度:**增强或减弱图像中明暗像素之间的差异,突出纹理和结构。

- 取值范围: 通常为 -100 到 + 100 ,默认值为 0 。

- 解释: 对比度增强是通过拉伸像元值到更宽或更窄的动态范围实现的。例如中间值(灰阶)附近被压缩,高低值被拉伸,可以更清晰地区分地物边界。

- 应用场景:

- 在低对比度图像中突出山体轮廓或植被变化;

- 高对比度适合打印图像,提高清晰度。

Gamma 校正:调整图像灰度的非线性分布,使图像在高光或暗部区域呈现更多细节

- 取值范围: 一般为 **0.1 ~ 10 **,默认为 1 (线性)。

- 解释:

- Gamma > 1 :使图像更暗,适合增强明亮区域的细节。

- Gamma < 1 :使图像更亮,增强阴影区域细节。

- 注意事项:

- Gamma 不是线性变化,所以对比度和亮度不受等比例控制。

- 设置不当可能导致图像偏色或失真。

**显示质量:**控制图像渲染时的显示精度和性能消耗之间的权衡

- 选项: 通常为标准、中等、粗糙等几个档次。

- 标准:默认值,适合日常浏览

- 中等:兼顾质量和性能

- 粗糙:牺牲细节换取加载速度