最邻近点插值法

功能概述

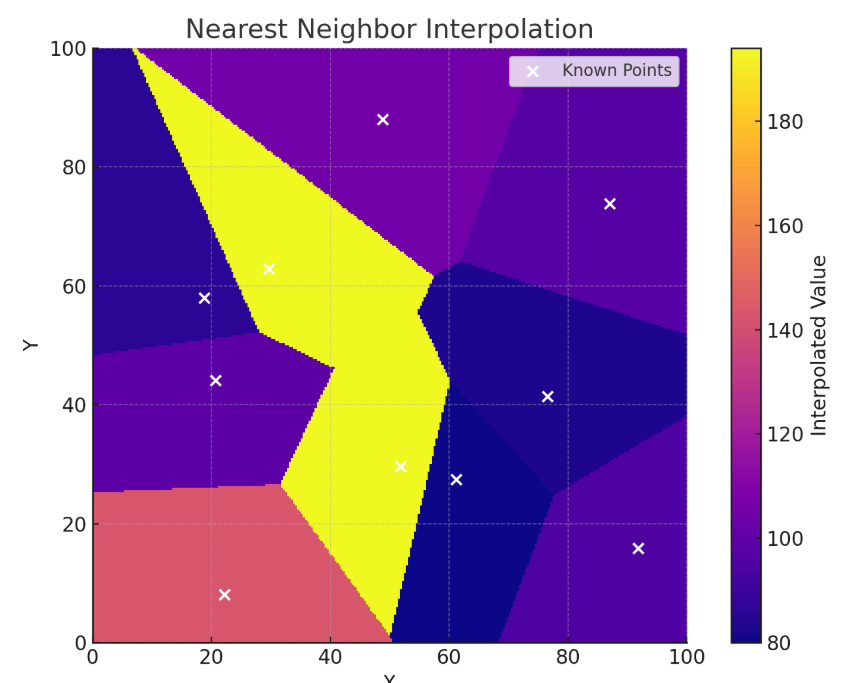

最邻近点插值法基于最邻近点原则,在目标栅格点周围搜索距离最近的已知点,并直接赋值为该点的属性值,不做任何平滑或加权处理。该方法快速、无参数、计算代价极低,是构建初步空间图层和分类图像的理想选择。

适用场景

- 土地利用/土地覆盖分类图

- 遥感图像重采样(保持原像素值)

- 点观测数据快速粗插值成图

- 空间索引映射(如最近监测站归属)

- 离散属性或整型字段插值场景(如地类编码)

- DEM 空洞区域快速填补

理论图示

参数介绍

| 参数名称 | 参数描述 | 补充说明 |

|---|---|---|

| 输入矢量文件 | 包含待插值空间点要素的矢量数据集 | • 必须包含空间坐标信息 • 建议使用投影坐标系以保证距离计算准确 |

| 插值字段 | 点矢量文件中的某个字段 | |

| 插值参数设置 | ||

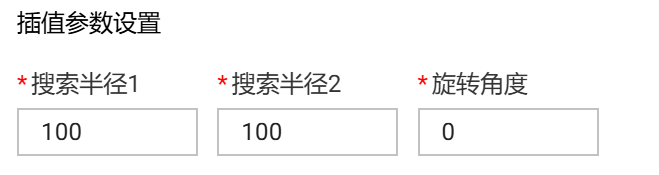

| 搜索半径 1 :X方向(东西向)的椭圆搜索半径长度(地图单位) | ||

| 搜索半径 2 :Y方向(南北向)的椭圆搜索半径长度(地图单位) | ||

| 旋转角度:椭圆搜索域的旋转角度(°),逆时针方向为正 | • 0 °:椭圆长轴平行于X轴 • 角度范围:-180°至 180 ° | |

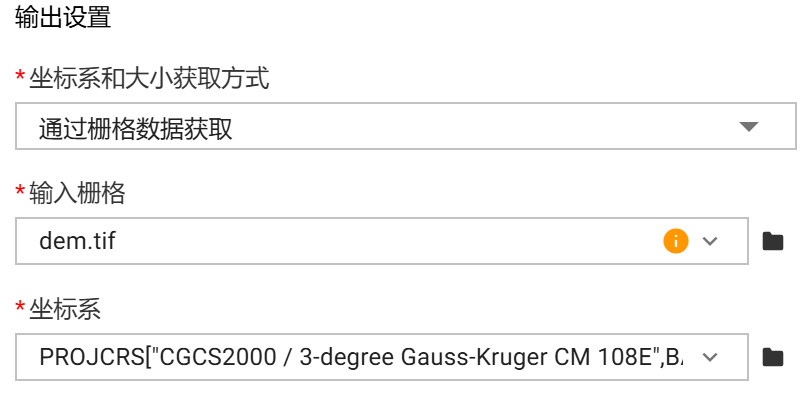

| 输出设置 | 输出栅格坐标系定义方式: • 手动输入:自定义投影参数 • 图层获取:获取矢量/栅格源数据的空间参考 | • 选择手动输入时需填写下方投影参数 • 图层获取将同步源数据的坐标系、单位及原点信息 |

| 四至范围 | 输出栅格的地理范围(通常自动继承输入矢量的范围) | • 格式:"Xmin, Ymin, Xmax, Ymax" • 可手动扩展/裁剪范围 |

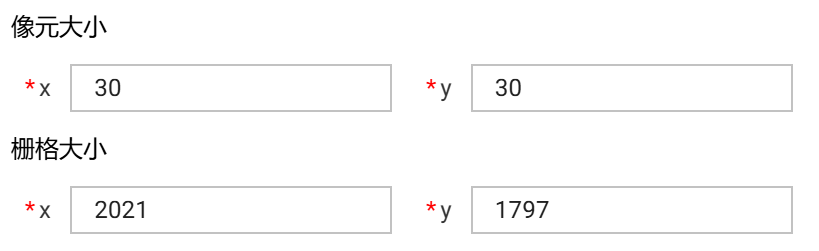

| 像元大小 | 输出栅格的像元分辨率(地图单位/像元) | • 格式:"X分辨率, Y分辨率" • 值越小精度越高,数据量越大 |

| 栅格大小 | 输出栅格的矩阵维度(行列数) | • 格式:"列数, 行数" • 与像元大小联动: 范围宽度 = 列数 × X分辨率 范围高度 = 行数 × Y分辨率 |

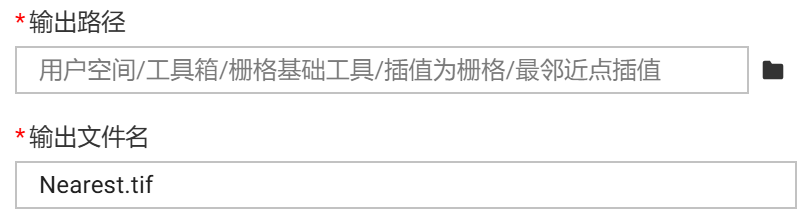

| 输出路径 | 栅格文件的存储目录 | • 需确保路径存在且具有写入权限 |

| 输出文件名 | 输出栅格文件名称(含扩展名) | • 支持格式:.tif (GeoTIFF), .img (Erdas Imagine) 等• 示例:"interpolation_result.tif" |

操作步骤

-

打开工具:

- 在【栅格基础工具】工具箱中,定位并双击【插值为栅格】/【最邻近点插值】工具,打开参数设置窗格。

-

设置输入数据:

- 输入矢量文件: 浏览选择 "用户空间/工具箱/基础输入数据/point.shp"。

- 插值字段: 选择属性字段 "LHDKD"。

-

配置插值参数:

- 搜索半径 1 : " 100 "

- 搜索半径 2 : " 100 "

- 旋转角度: " 0 "

-

定义输出坐标系与范围:

- 【坐标系及获取方式】:选择从栅格数据获取模式

- 【源数据】:指定栅格文件 "dem.tif"(输出栅格将继承其坐标系与空间范围)

-

设置输出栅格属性:

- 像元大小: " 30 , 30 "

- 栅格大小: " 2021 , 1797 "

-

指定输出位置与文件:

- 输出路径: 用户空间/工具箱/栅格基础工具/插值为栅格/最邻近点插值/

- 输出文件名:"Nearest.tif"

-

执行生成

- 点击窗格底部的 【运行】 按钮 → 等待任务列表提示"工具执行成功"

注意事项

- 该方法不适合连续变量插值,会导致突变跳跃

- 块状感很明显,因为每个像元值都是"复制"来的,区域边缘像素变化突兀,视觉上会很不自然

- 边缘误差大,栅格边界处的小变化无法体现,尤其在点分布稀疏时更明显

- 空间代表性差,一个点可能“控制”一个很大区域,不能体现空间变化趋势

- 结果精度依赖于点分布密度,如果点数很稀疏,极易产生误判